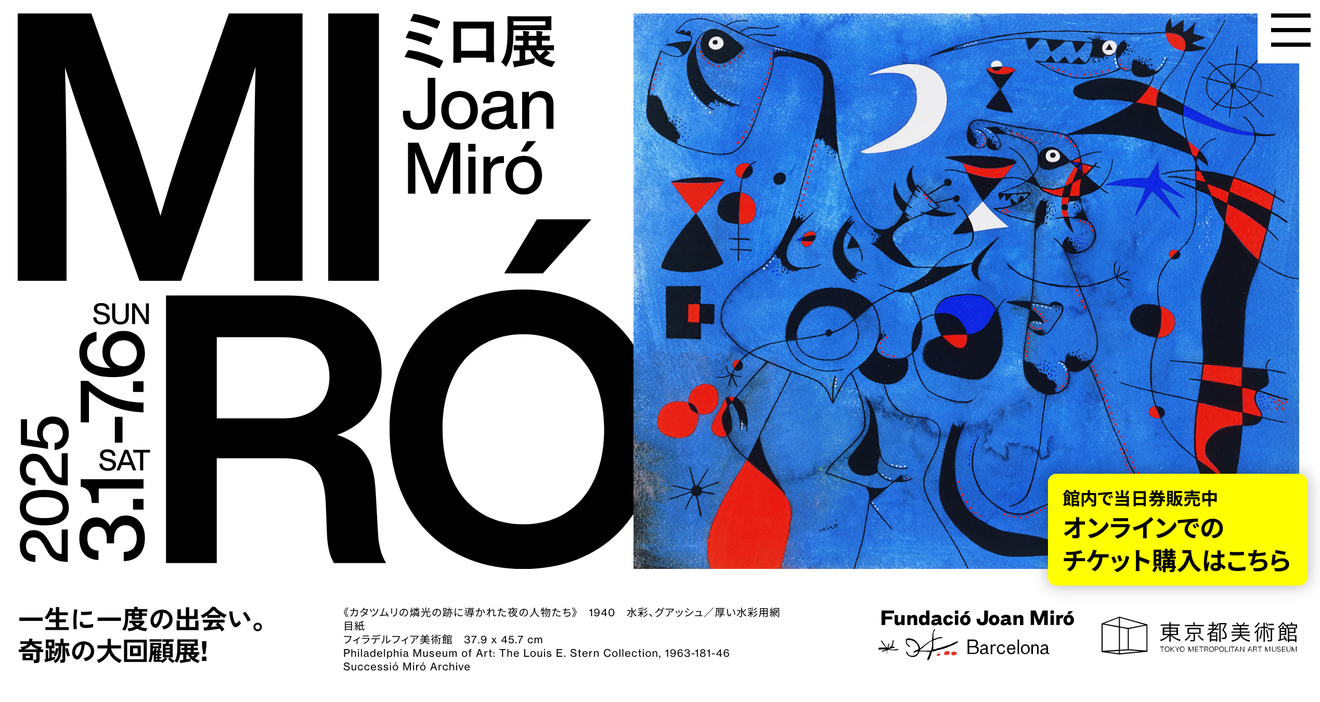

- ミロ展 Joan Miró 2025 3.1-7.6 東京都美術館

- 東京都美術館にて2025年3月1日〜7月6日開催。ミロのすべてがここに。初期から晩年まで、決定版大回顧展!

ミロ展 Joan Miró

ミロ展 Joan Miró

会期

2025年3月1日(土)〜7月6日(日)

会場

東京都美術館 企画展示室

開室時間

9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで)

休室日

月曜日、5月7日(水)※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開室

アクセス

● JR上野駅「公園改札」より徒歩7分

● 東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分

● 京成電鉄京成上野駅より徒歩10分

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36

主催

東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、ジュアン・ミロ財団、朝日新聞社、テレビ朝日

協賛

DNP大日本印刷、竹中工務店、関電工

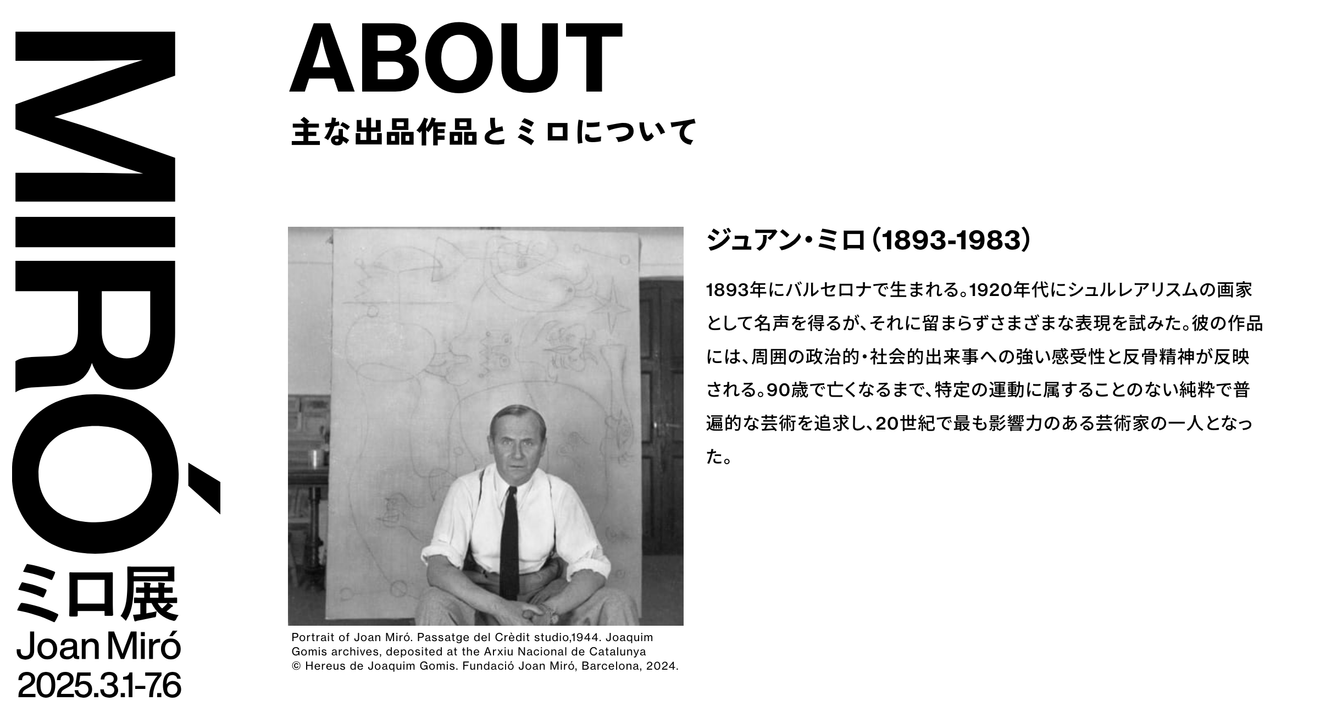

Joan Miró i Ferrà (/mɪˈroʊ/ mi-ROH, US also /miːˈroʊ/ mee-ROH; Catalan: [ʒuˈan miˈɾoj fəˈra]; 20 April 1893 – 25 December 1983) was a Catalan Spanish painter, sculptor and ceramist. A museum dedicated to his work, the Fundació Joan Miró, was established in his native city of Barcelona in 1975, and another, the Fundació Pilar i Joan Miró, was established in his adoptive city of Palma in 1981.

Earning international acclaim, his work has been interpreted as Surrealism but with a personal style, sometimes also veering into Fauvism and Expressionism. He was notable for his interest in the unconscious or the subconscious mind, reflected in his re-creation of the childlike. His difficult-to-classify works also had a manifestation of Catalan pride. In numerous interviews dating from the 1930s onwards, Miró expressed contempt for conventional painting methods as a way of supporting bourgeois society, and declared an "assassination of painting" in favour of upsetting the visual elements of established painting.

2025.04.02

【レポート】「ミロ展」東京都美術館で7月6日まで 世界から傑作が集結! 20世紀の巨匠の足跡と作品が現代にメッセージするもの

#ミロ

#東京

#東京都美術館

20世紀を代表するスペインの芸術家ジュアン・ミロの大回顧展が東京都美術館で始まりました。没後40年を経て世界的に再評価が進むミロの、70年におよぶ創作の軌跡を追う本展は、ミロ存命中の1966年の日本での初の個展に並ぶ最大規模。代表作〈星座〉シリーズからの3点をはじめ、世界各地の美術館から名品が集まった空前の空間になっています。

ジュアン・ミロの再評価

スペインのカタルーニャ州に生まれたジュアン・ミロ(1893~1983)は、同じくスペイン出身のパブロ・ピカソやサルバドール・ダリとともに、スペインが輩出した20世紀の巨匠とされます。太陽や月、星、そして女を鮮やかな色彩のなかに記号化した、かろやかで歌うような作品は日本でも人気です。

シュルレアリスムの画家として紹介されることが多いミロですが、彼はシュルレアリストとされることはもとより、どんな派にくくられることも嫌いました。「画家」といわれることすら厭ったとも。純粋で“子どものような”楽しげな作品には、同時に、母国の内戦と第二次世界大戦という激動の時代に生きて、故郷を愛し、祖国を想い、時代を捉えた、政治・社会へのまなざしが深く注がれています。あらゆる規定にとらわれない、自由でおおらかな創作は、激しくも繊細な反骨精神に支えられてこそ生み出されたのです。

そんなミロは、90歳の死まで、若い芸術家たちからもインスピレーションを得ながら、新しい表現を試み続けました。その作品はまた、多くの次世代のアーティストたちに影響を与えていきます。

没後40年を経て、ミロの創作と影響力を見直し、20世紀の美術史に位置づける機運が世界的に高まっているそうです。位置づけられることも嫌がりそうなミロですが、その独自の世界を、年代に沿った5章で追う構成になっています。

ピカソとの交流と「反絵画」

両親の意に反して画家の道を歩み始めたミロが、バルセロナで美術学校に通ったのは、ヨーロッパの前衛美術が一気に流入していた時代。一回りほど年上のピカソが舞台美術と衣装を手がけたバレエ『バラード』の上演に衝撃を受けたのもこの頃で、憧れの先輩とはその後知己を得て、生涯家族ぐるみの付き合いが続きました。ここで紹介される自画像と踊り子の作品は、いずれもピカソが生涯手元に置いていた作品だそうで、その友情も感じられるでしょう。

ミロの心の拠り所、思索の地でもあったモンロッチの風景を描いた作品には、キュビスムの影響を超えて、独自の緻密さと造形のリズムが見いだせ、アンリ・ルソーの作品にも通じる不思議な雰囲気がただよいます。ここには、一本の草木にも注目する日本人の感性への共感が生きているようです。

シュルレアリスムの画家や詩人との交流は「夢の絵画」に結実します。モノクロームや青、黄土色を背景に記号的な線が浮かぶ画面は、子供の落書きのようにも。文字が画面に現れるのもこの頃からで、詩が重要な要素となっています。

抽象と具象をたゆたう造形、現実と夢を往還する世界観、文字と図の等価な扱い。これらはいずれも、既存の概念や線引きを崩すもので、この頃から「絵画を暗殺」したいとまで語ったミロの、従来の絵画にはなかった素材や要素を入れた挑戦「反絵画」に通じているのです。